Einführung in die Prozesskostenhilfe

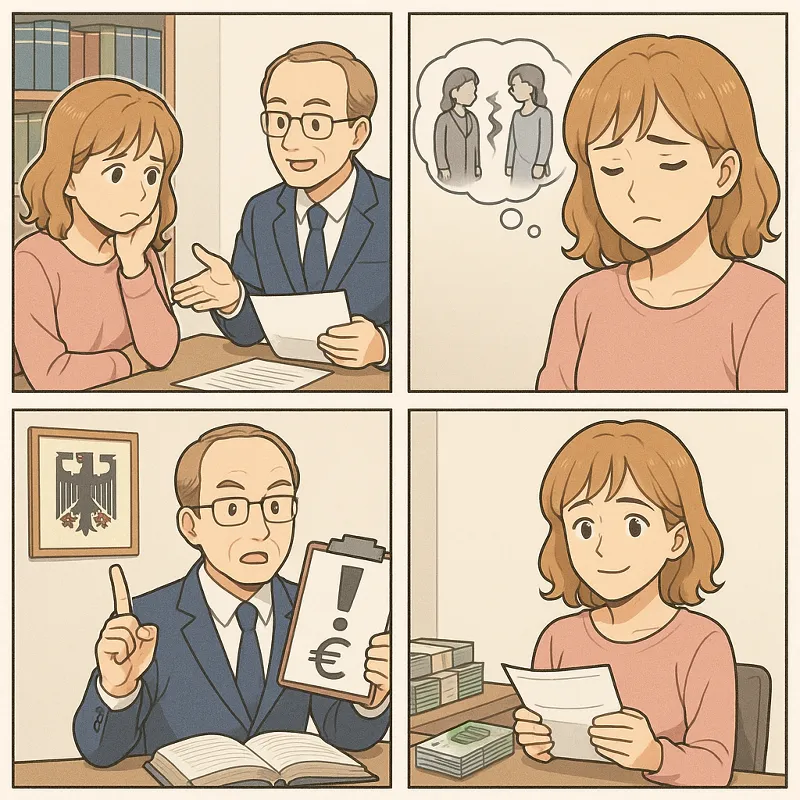

Die Prozesskostenhilfe (PKH) ist ein zentrales Instrument im deutschen Rechtssystem, das es finanziell benachteiligten Personen ermöglicht, ihre rechtlichen Ansprüche durchzusetzen, ohne die Kosten eines Verfahrens tragen zu müssen. Besonders im Kontext der Scheidung spielt die PKH eine wesentliche Rolle, da die finanziellen Belastungen einer Scheidung erheblich sein können. Die Bedürftigkeitsprüfung ist dabei ein entscheidender Punkt, denn sie bestimmt, ob eine Person Anspruch auf PKH hat oder nicht.

Verfassungsrechtliche Grundlagen der PKH

Die Gewährung von PKH ist im deutschen Rechtssystem verfassungsrechtlich verankert. Der Zugang zu Gerichten ist ein Grundrecht, das im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert ist. Art. 3 GG garantiert die Gleichheit vor dem Gesetz, während Art. 20 GG den sozialen Rechtsstaat sichert. Diese Bestimmungen gewährleisten, dass niemand aufgrund finanzieller Einschränkungen von der Durchsetzung seiner Rechte ausgeschlossen wird.

Die Rolle des Art. 3 GG

Art. 3 GG besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Diese Gleichheit verpflichtet den Staat, auch im Bereich der Justiz Chancengleichheit zu gewährleisten. Die PKH ist ein Instrument, mit dem der Staat dieser Verpflichtung nachkommt, indem er Personen, die sich ein Verfahren nicht leisten können, die notwendigen Mittel bereitstellt.

Rückforderung ehebedingter Zuwendungen bei Scheitern der Ehe zivilrechtliche Dogmatik und Praxis 👆Die Bedürftigkeitsprüfung im Detail

Die Bedürftigkeitsprüfung ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Aspekte der finanziellen Situation einer Person in den Blick nimmt. Die Entscheidung über die Gewährung von PKH hängt davon ab, ob die antragstellende Person in der Lage ist, die Kosten des Verfahrens selbst zu tragen. Hierbei werden sowohl Einkommen als auch Vermögen berücksichtigt.

Ermittlung von Einkommen und Vermögen

Das Einkommen umfasst alle regelmäßigen Einnahmen, wie Gehalt, Renten oder Sozialleistungen. Beim Vermögen werden liquide Mittel, Immobilienbesitz und andere wertvolle Güter einbezogen. Der entscheidende Punkt ist, dass ein gewisser Freibetrag besteht, der den Lebensunterhalt sichern soll. Überschreitet das Einkommen oder Vermögen diesen Freibetrag, wird die PKH in der Regel abgelehnt.

Materielle Präklusion im FamFG-Verfahren bei verspätetem Vorbringen 👆Praktische Beispiele und Erfahrungsberichte

Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht die Bedeutung der PKH: Frau Müller, 42 Jahre alt, aus Berlin, befand sich in einem Scheidungsverfahren. Mit einem monatlichen Einkommen von 1.500 Euro und einem kleinen Sparguthaben erfüllte sie die Voraussetzungen für die PKH. Die Bewilligung der PKH ermöglichte es ihr, einen Anwalt zu engagieren und ihre Ansprüche vor Gericht durchzusetzen, ohne sich finanziell zu übernehmen.

Europarechtliche Vorgaben zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehe und Scheidung in Deutschland 👆Rechtsprechung zur PKH

Die Rechtsprechung hat die Kriterien für die Bewilligung von PKH im Laufe der Jahre präzisiert. Ein wegweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2015 betonte, dass die Gerichte bei der Bedürftigkeitsprüfung den individuellen Lebensumständen der antragstellenden Person Rechnung tragen müssen. Dies bedeutet, dass beispielsweise erhöhte Wohnkosten oder besondere familiäre Belastungen berücksichtigt werden müssen.

Das Urteil von 2015 im Detail

In dem besagten Fall hatte der BGH entschieden, dass die Ablehnung der PKH aufgrund eines vermeintlich zu hohen Einkommens nicht gerechtfertigt war, da die Antragstellerin aufgrund ihrer besonderen Lebenssituation dennoch bedürftig war. Diese Entscheidung stärkte die Rechte von Antragstellern und stellte sicher, dass die Bedürftigkeitsprüfung fair und gerecht erfolgt.

Digitale Beweismittel in Scheidungsverfahren Zulässigkeit von Chatverläufen und E-Mails 👆Herausforderungen und Kritik

Obwohl die PKH ein wichtiges Instrument zur Sicherung des Zugangs zum Recht darstellt, gibt es auch Kritikpunkte. Oft wird bemängelt, dass die Bedürftigkeitsprüfung zu streng ist und die Freibeträge nicht den realen Lebenshaltungskosten entsprechen. Dies führt dazu, dass viele Menschen trotz finanzieller Notwendigkeit keine Unterstützung erhalten.

Die Problematik der Freibeträge

Die Freibeträge, die für die Gewährung der PKH entscheidend sind, werden als nicht ausreichend angesehen, um den tatsächlichen finanziellen Belastungen gerecht zu werden. Insbesondere in Großstädten mit hohen Lebenshaltungskosten reicht der Freibetrag oft nicht aus, um die notwendige Unterstützung zu sichern. Diese Diskrepanz führt zu Ungerechtigkeiten und einer ungleichen Behandlung von Antragstellern.

Auswirkungen der DSGVO auf familiengerichtliche Verfahren bei Scheidung 👆Zukunftsperspektiven der PKH

Die Diskussion über die Reform der PKH ist in vollem Gange. Experten fordern eine Anpassung der Freibeträge an die aktuellen Lebensverhältnisse sowie eine flexiblere Handhabung der Bedürftigkeitsprüfung. Ziel ist es, die PKH gerechter zu gestalten und sicherzustellen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation Zugang zu rechtlichem Beistand erhalten.

Reformvorschläge und ihre Auswirkungen

Ein Reformvorschlag sieht vor, die Freibeträge regelmäßig an die Inflationsrate anzupassen und regionale Unterschiede stärker zu berücksichtigen. Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, die PKH gerechter und zugänglicher zu machen. Kritiker warnen jedoch, dass solche Reformen mit erheblichen Kosten verbunden sein könnten, die das Justizsystem belasten.

Abschließend lässt sich sagen, dass die PKH ein unverzichtbares Element des deutschen Rechtsstaats ist, das jedoch laufend an die sich ändernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen angepasst werden muss. Die verfassungsrechtliche Bewertung der Bedürftigkeitsprüfung zeigt, wie wichtig es ist, den Zugang zum Recht für alle Bürger zu sichern. Eine gerechte und transparente Bedürftigkeitsprüfung ist dabei von zentraler Bedeutung für die Chancengleichheit im Rechtssystem.

Materielle Präklusion im FamFG-Verfahren bei verspätetem Vorbringen

Scheidung bei betreutem Ehepartner Auswirkungen auf Betreuungsvollmacht und Geschäftsfähigkeit 👆